目录

快速导航-

文学评论 | 《诗经》中的农祭诗与西周礼乐文化

文学评论 | 《诗经》中的农祭诗与西周礼乐文化

-

文学评论 | 大自然的精神抚慰

文学评论 | 大自然的精神抚慰

-

文学评论 | 女性主义视角下对《呼啸山庄》中凯瑟琳·恩萧人物形象的解读

文学评论 | 女性主义视角下对《呼啸山庄》中凯瑟琳·恩萧人物形象的解读

-

文学评论 | 体大虑周 思深意远

文学评论 | 体大虑周 思深意远

-

文学评论 | 论《卡拉马佐夫兄弟》的现代性特征

文学评论 | 论《卡拉马佐夫兄弟》的现代性特征

-

文学评论 | 论《口技》中的听觉叙事

文学评论 | 论《口技》中的听觉叙事

-

文学评论 | “杜集大文章”

文学评论 | “杜集大文章”

-

文学研究 | 阮籍“逍遥游”式的人生哲学研究

文学研究 | 阮籍“逍遥游”式的人生哲学研究

-

文学研究 | 《三国演义》次要人物形象对《三国志》人物的叙事异化

文学研究 | 《三国演义》次要人物形象对《三国志》人物的叙事异化

-

文学研究 | 杨万里诗歌自注的功用及价值初探

文学研究 | 杨万里诗歌自注的功用及价值初探

-

文学研究 | 略论佛教与庐山诗社

文学研究 | 略论佛教与庐山诗社

-

文学研究 | 结合汉史探析《毛诗序》秉“后妃之说”解诗之目的

文学研究 | 结合汉史探析《毛诗序》秉“后妃之说”解诗之目的

-

文学研究 | 曾季狸行年考略

文学研究 | 曾季狸行年考略

-

文化集萃 | 浅析儒家经权思想

文化集萃 | 浅析儒家经权思想

-

文化集萃 | 消费社会视角下鲍德里亚的物化批判

文化集萃 | 消费社会视角下鲍德里亚的物化批判

-

文化集萃 | “先立乎其大者”:孟子的道德人格观及其当代价值

文化集萃 | “先立乎其大者”:孟子的道德人格观及其当代价值

-

文化集萃 | 明成祖朱棣和太子朱高炽的关系探析

文化集萃 | 明成祖朱棣和太子朱高炽的关系探析

-

文化集萃 | 伽达默尔哲学诠释学的实践特性

文化集萃 | 伽达默尔哲学诠释学的实践特性

-

文化集萃 | 论两宋时期的“薅子”“不举子”现象

文化集萃 | 论两宋时期的“薅子”“不举子”现象

-

文化集萃 | 《1844年经济学哲学手稿》的异化劳动理论及其当代价值研究

文化集萃 | 《1844年经济学哲学手稿》的异化劳动理论及其当代价值研究

-

文化集萃 | 清末王亨彦学术思想初探

文化集萃 | 清末王亨彦学术思想初探

-

文艺观察 | 符号学视阈下“丽达与天鹅”绘画母题研究

文艺观察 | 符号学视阈下“丽达与天鹅”绘画母题研究

-

文艺观察 | 中国花鸟画写生中的审美意趣

文艺观察 | 中国花鸟画写生中的审美意趣

-

文艺观察 | 试论陈凯歌《百花深处》中声音的艺术价值

文艺观察 | 试论陈凯歌《百花深处》中声音的艺术价值

-

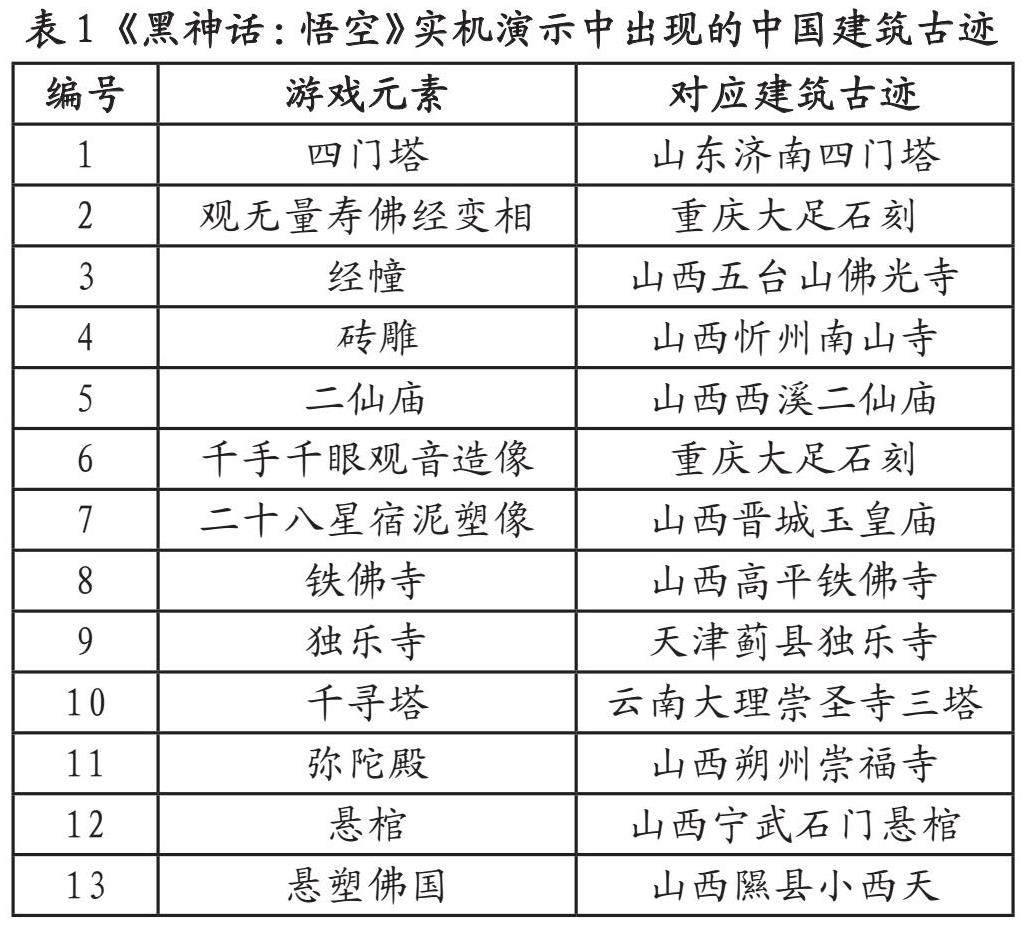

文艺观察 | 数字游戏《黑神话:悟空》的符号叙事研究

文艺观察 | 数字游戏《黑神话:悟空》的符号叙事研究

-

文化传播 | 目的论视角下北京颐和园景区文化负载词翻译策略研究

文化传播 | 目的论视角下北京颐和园景区文化负载词翻译策略研究

-

文化传播 | 跨文化交流中日语隐喻的翻译策略研究

文化传播 | 跨文化交流中日语隐喻的翻译策略研究

-

文化传播 | 前景化视角下荆楚文化外译研究

文化传播 | 前景化视角下荆楚文化外译研究

-

文化传播 | 概念隐喻视角下的《逝川》英译研究

文化传播 | 概念隐喻视角下的《逝川》英译研究

-

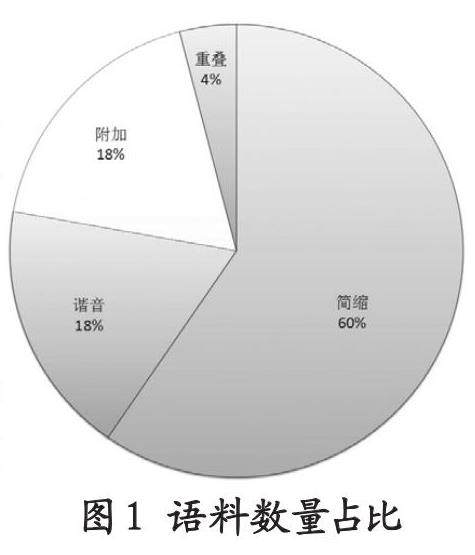

文化传播 | 基于《伤逝》英译本自建语料库的译者风格比较研究

文化传播 | 基于《伤逝》英译本自建语料库的译者风格比较研究

-

文化综合 | 网络自称语社会功能的转变

文化综合 | 网络自称语社会功能的转变

-

文化综合 | 字母型网络缩略语的分析及研究

文化综合 | 字母型网络缩略语的分析及研究

-

文化综合 | 网络用语“6”的语义演变分析

文化综合 | 网络用语“6”的语义演变分析

-

文化综合 | 汉韩与“牛”相关俗语对比研究

文化综合 | 汉韩与“牛”相关俗语对比研究

-

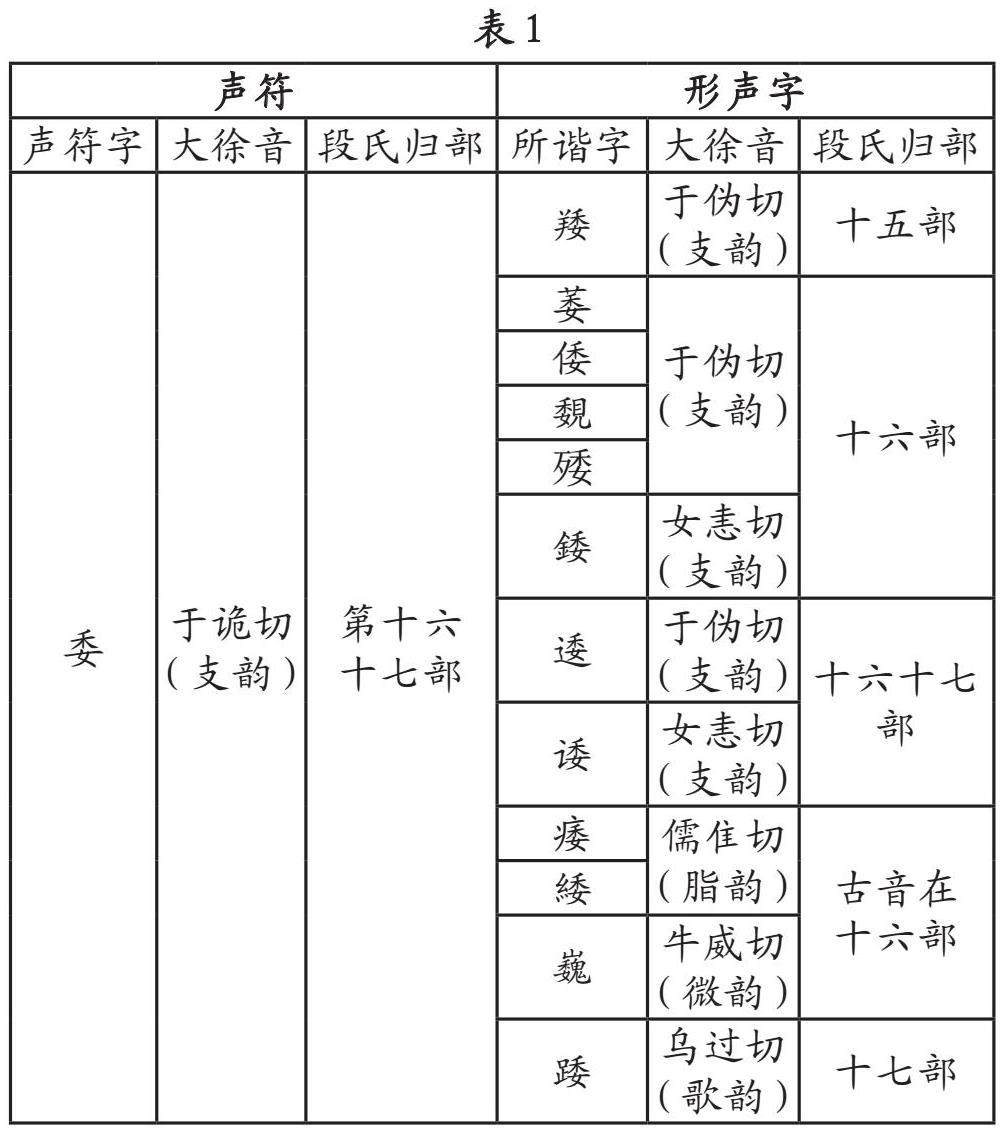

文化综合 | 论段玉裁对《说文解字》“委”声字的古音归部处理

文化综合 | 论段玉裁对《说文解字》“委”声字的古音归部处理

-

文化综合 | 文学作品中方言的语言文化

文化综合 | 文学作品中方言的语言文化

-

文化综合 | 四川方言詈词“锤子”探析

文化综合 | 四川方言詈词“锤子”探析

登录

登录